引っ越しをする時に、旧居でお世話になったご近所への挨拶と、新居でこれからお世話になるご近所へ挨拶をするのがマナーです。

でも最近では挨拶をする人が少なくなっていますよね。

そんな中、いざ挨拶しようと思って粗品を準備する時に、

熨斗(のし)を付けた方がいいのか迷う事はありませんか?

今回は粗品に熨斗(のし)は必要か?のしに関するマナーを紹介します!

粗品にのしはつけるべき?

では、実際に粗品にのしを付けるべきか?付けなくてもいいのか?調べてみました。

粗品にのしをつける方が好ましい

引っ越しの時にご近所へ配る粗品には、のしを付けるのが一般的です。

のしを付けると、何も付けずに品物を渡すよりも丁寧な印象になります。

引っ越しの挨拶をするメリットは、ご近所へ挨拶をする事で怪しい者ではないと安心してもらう事と、

引っ越し作業中に出入口、エレベーターや階段、廊下等を占有してしまったりと、

少し迷惑をかけてしまっているので、申し訳ないと言う気持ちも含めた挨拶になります。

また、子供がいたりペットを飼っている場合は、予め伝えておくことで、ある程度理解してもらえる事もあります。

引っ越しの挨拶をする上で、更に「きちんとした人」という良い印象を持たれるので、のしは付けた方がいいですよね。

その他にも、自分の名前を覚えてもらうと言う利点もあります。

口頭で名前を聞くだけでは聞き取りにくかったり、直ぐ忘れてしまったりしますよね。

のしに名前を書いていれば覚えてもらいやすくなります。

粗品にのしをつけない

のしを付けなかったらと言って、マナー違反や悪いと言うわけではありません。

しかし、品物をそのまま渡すのは失礼になってしまいます。

のしがついていない水引きだけの紙をつけるか、簡単なラッピングはしておきましょう。

でも、迷った場合はのしを付けた方がメリットがあるので、

付けないより付けた方がよさそうですね。

水引の種類

- 蝶結び

- 片輪結び

- 結び切り

などの種類があります。

その中でも蝶結びは、結び直すことができる形状から「何度あっても良い」という意味があります。

祝い事や挨拶等によく使われているため、今回は引っ越しの挨拶ということなので

粗品には蝶結びの水引を使います。

しかし中には、引っ越しは「何度もするものでもない」という事から、

結び切りの水引きを使われる場合もあります。

のしを付けるときは状況に合わせた水引きを選ぶと、新たな気持ちで引っ越しができるかもしれませんね。

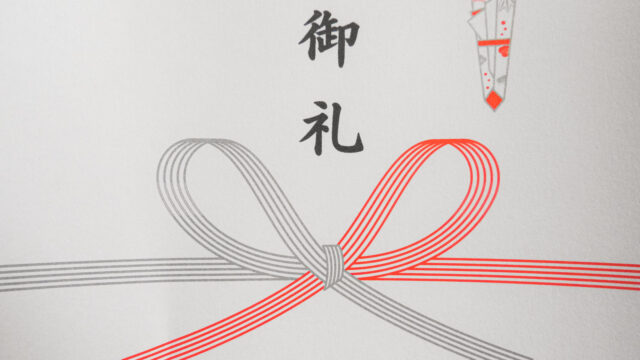

のしの書き方

旧居の場合

旧居での挨拶の場合は、水引の上段に「御礼」または「粗品」と記入し、水引の下段に名前を書きます。

名前は「フルネームの方がいい?」と迷う事もあるかもしれませんが、名字だけで済ませるのが一般的です。

新居の場合

新居での挨拶の場合は、水引の上段に「御挨拶」または「粗品」と記入し、名前は下段に名字だけ書きましょう。

表書きの名前は、名前を覚えてもらいやすいと言う意味がありますが、

稀(まれ)に、防犯などの理由で名前を伏せたい場合は名前を書かなくてもマナー違反になる事はないようです。

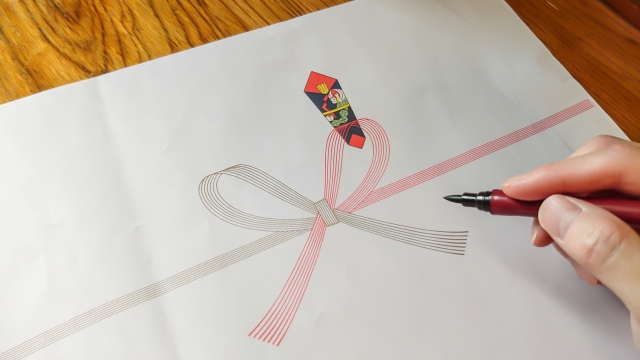

手書きにする場合は、ボールペンや万年筆は折角書いた文字が目立たなくなるので、

毛筆や筆ペンを使うのがよさそうですね。

また、字が下手で自身がない時は、無料で作れるオンラインサービス等を利用するのもいいですね。

のしの付け方

お店でつけてもらう

一番手がかからずキレイに仕上がるのが、品物を買ったお店でのし紙をつけてもらうことです。

特別に高級な和菓子屋でなくても、スーパーのサービスカウンターでつけてもらうこともできます。

その場合は

- のし紙に描かれている水引の種類

- 表書き

- 名前

を伝えます。

印刷で用意してくれる場合と、プロが手書きで用意してくれる場合があります。

どちらもお任せすると目の前で用意してくれることが多いので、確認ができて間違いも少ないですよね。

お店でお願いする場合、「外のし」か「うちのし」か聞かれる場合もあります。

品物の一番外側にのし紙を巻くことが「外のし」

のし紙の上に包装紙をかけて隠すような形になっているのが「うちのし」です。

ものを贈る理由によっては「うちのし」にすることもあるのですが、引っ越し挨拶の場合には基本的に「外のし」で良いようです。

自分でもつけられる

ネットショップでまとめて品物を手に入れて、自分でのし紙をつけたいという場合もあると思います。

100円ショップでものし紙の販売はありますし、カジュアルなのしになりますが、

デザインが可愛い「のしノート」というものもあります。

華やかに見えるので、おすすめですよ。

のしノートまた、自分の字に自信がなかったり、自分で書くのは手間だと感じる時もありますよね。

そこで私はインターネット上のテンプレートで作成して、プリントアウトする方法をおすすめします。

この方法ならば「字がきれいに書けないかもしれない」という不安を解消できるんです。

使い方は

- テンプレートで表書きを整える

- ダウンロードする

- 印刷する

の3ステップです。

びっくりするくらい簡単にできちゃいます。

のし紙のテンプレートは、ネット上で名字まで入れられるものが使いやすいです。

水引、字体、上書き(表書き)、のしの大きさを選んで、あとは名前を記入して「のしを作成」ボタンを押せば完成です!

あとは印刷すればオッケーです!

家にプリンターがなくても、コンビニでかんたんにプリントできるアプリがありますよ。

これならコーヒーを飲むついでに印刷できちゃいますね!

また、ニトリでも引っ越しにピッタリの粗品を用意することができます。

ラッピング用品も一緒に購入することができ、店内にセルフラッピングができるコーナーも用意されています。

のしは無料で、印刷も対応してくれるのでおすすめですよ。

【お、ねだん以上。ニトリ】で手に入れる、引っ越し挨拶で贈る粗品と贈り方

粗品の渡し方については別の記事で詳しく書いているので、参考にしてください。

引っ越し挨拶「のし紙」の疑問に答えます!どうすれば無難?間違いない?

まとめ

引っ越し先のご近所さんたちは、どんな人が来たのか不安に思っていたり、

もしかしたらマナーに厳しい人もいるかもしれません。

引っ越しの時の挨拶で、粗品にのしを付けて相手に顔と名前を憶えてもらえた方がいいですよね。

でも、水引の種類や間違ったのしの付け方をしてしまったら、恥ずかしい思いをしたり、

相手に失礼になってしまい、折角の挨拶が逆効果になってしまうこともあります。

のしを付ける時は、マナーを知っていると好印象ですよね。

新居でご近所さんと新しい関係を築く第一歩として、挨拶は大切です。

マナーを守って過ごしやすい環境にしたいですね。

【あわせて読みたい記事】

引っ越し挨拶のギフトはどこで買う?渡す相手と品物を決めれば買う場所は絞れる!

【超簡単!】引越し挨拶用のギフトをラッピングでおしゃれ仕様に!

目上の方や仕事関係の人にははがきで引っ越しを伝えよう

引っ越しの報告は、LINEやメールで済ませることもできます。

ただ、相手の連絡先を知らなければそもそもLINEやメールを送ることはできないし、仕事関係の人や目上の人にはできれば「きちんとした人」だという印象をもってもらいたいですよね。

そこで、はがきで引っ越しの挨拶をしましょう。

はがきを送るのに不安があったり、たくさんの人に送らなければならないなら、専門の業者に頼めば簡単に送れますよ。

送る時期は引っ越しのバタバタが落ち着き、時間も経ちすぎない転居から1か月後~2か月後くらいが理想的です。